节日是人类文化中的重要组成部分,它们不仅承载着人们对特定时刻的记忆,还在历史的长河中留下了深刻的印记。每一个节日背后,都有着丰富的历史和文化背景,反映了不同地区、不同民族的风俗、信仰和生活方式。从古老的农耕社会到现代的科技时代,节日承载着人们对自然、对生活、对神灵的尊敬与纪念。本文将从多个角度,探究几个经典节日背后的历史与文化,带您领略节日的深刻内涵。

春节:农耕文化的传承与人文精神的象征

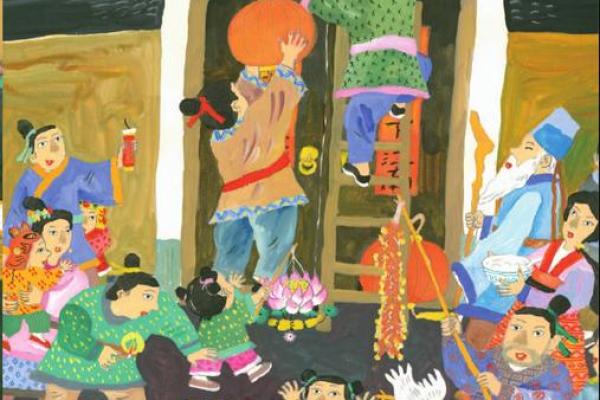

春节作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的历史意义。它不仅是辞旧迎新的时刻,更是古人对自然界四季变换和农耕生产周期的深刻理解与感悟的体现。春节的起源可以追溯到上古时期的“岁首祭天”,那时人们会在冬季结束时祭拜天神,以祈求来年的丰收与安康。随着时间推移,这一祭天仪式逐渐演变成了家族团圆的庆祝活动,成为今天我们所熟知的春节。

春节习俗的核心是团圆和祝福,家家户户会张灯结彩,准备丰盛的年夜饭,放鞭炮、贴春联、发红包,这些活动都蕴含着驱邪祈安、迎祥纳福的意义。春节是中国文化中最具代表性的节日之一,它不仅仅是一个休闲的节日,更是对中华民族悠久农耕文化的致敬。

圣诞节:基督教传统与全球文化交织的节日

圣诞节,作为全球范围内庆祝基督教耶稣诞生的节日,虽然起源于西方,但如今已经成为一个全球性的文化现象。在圣诞节的起源上,有着悠久而深刻的宗教背景。据《新约圣经》记载,耶稣的诞生标志着神与人类的和解,是基督教信仰的核心事件之一。最初,圣诞节的庆祝活动主要是宗教性质的,包括教堂的弥撒、祷告和忏悔,象征着人类对神的感恩与敬仰。

然而,随着时代的演进,圣诞节逐渐融入了更多的世俗文化元素。现在,圣诞节的庆祝活动已经不局限于宗教场合,家庭聚会、交换礼物、装饰圣诞树、圣诞老人等元素已成为全球庆祝圣诞节的标志。这个节日不仅仅代表着基督教的宗教信仰,也成为了团聚和表达爱与关怀的时刻。

端午节:纪念与抗争的文化象征

端午节,作为中国传统节日之一,源于纪念战国时期的爱国诗人屈原。屈原因政治腐败而被流放,最终投江自尽,民众为了表示对屈原的悼念,纷纷划船投粽子进江,以此来避免屈原的身体被水中的鱼类侵扰。这一行为逐渐演变为端午节的习俗,而端午节的庆祝活动也因而充满了浓烈的历史情感与民族记忆。

端午节的主要活动包括赛龙舟和食粽子,这些习俗具有丰富的象征意义。龙舟赛不仅是为了纪念屈原,也体现了古人对于水域的敬畏和勇敢探索精神。吃粽子则代表着对屈原的怀念,同时也是对古老农耕文化的传承。端午节的庆祝活动反映了中国古代人对忠诚、勇气和团结的崇敬,至今仍在民间流传。

万圣节:从宗教仪式到文化狂欢的变迁

万圣节起源于古凯尔特人的萨温节(Samhain),这一节日最初是凯尔特人庆祝秋季丰收、迎接冬季的仪式,同时也与对死者的崇拜相关联。凯尔特人相信,在萨温节这一天,生者与死者的界限变得模糊,亡灵可以回到人间,因此人们会点燃篝火、穿戴奇异服饰,以驱赶邪灵。

随着基督教的传播,万圣节逐渐融入了基督教的元素,成为了纪念圣徒和亡灵的宗教节日。特别是在欧美,万圣节的庆祝方式越来越多样化,从最初的宗教仪式,到如今的“鬼怪”化妆舞会和家门口的“不给糖就捣蛋”游戏,万圣节的文化内涵经历了深刻的转变。

现如今,万圣节不仅仅是一个宗教节日,它已经变成了一个全球范围内的文化现象,尤其在美国,每年的10月31日,街头巷尾都充满了各种创意的装饰和服装。这个节日的庆祝方式也体现了西方文化中对幽默、反叛和变革的接纳。

中秋节:团圆与感恩的文化象征

中秋节作为中国传统节日之一,源于古人对月亮的崇拜和对丰收的感恩。中秋节的历史可以追溯到周朝时期,那时人们会在秋季举行祭月仪式,祈求五谷丰登、家庭和谐。随着时间推移,中秋节逐渐成为一个以团圆为主题的节日,尤其在唐宋时期,赏月和吃月饼的习俗开始盛行。

月亮在中国文化中象征着团圆和圆满,因此中秋节成为了人们阖家团聚的时刻。每年农历八月十五,家家户户会围坐在一起赏月、吃月饼,分享家庭的温暖与幸福。月饼作为中秋节的传统食品,不仅味美,更寄托了人们对未来美好生活的祝愿。

中秋节不仅在中国广泛庆祝,在其他亚洲国家和地区,如日本、韩国、越南等地,也有着不同的庆祝方式,虽然各地的习俗不同,但团圆和感恩的主题是一致的。

节日不仅仅是某个特定时刻的庆祝,它们是人类历史与文化的积淀。通过节日,我们不仅能够体验到不同文化的独特魅力,还能感受到跨越时空的情感连接。从古代到现代,节日承载着人们对自然、对生活的感悟与追求,是文化传承和精神家园的重要载体。