唐朝作为中国历史上最为辉煌的朝代之一,其盛世景象和最终的衰败常常被后人津津乐道。然而,除了政治、经济和军事因素之外,唐朝皇室的兴衰也与风水学中的布局和环境选择密切相关。风水学自古以来便被视为影响国家命运、皇室兴衰的重要学问。通过研究唐朝皇宫、都城和陵寝等风水布局,我们可以窥见其中隐藏的规律和智慧,也能理解为什么唐朝的强盛和衰落在一定程度上与这些风水因素密不可分。

唐朝的都城长安:风水宝地与帝王之气

唐朝的都城长安,今天的西安,地理位置优越,坐落在关中平原的腹地,四周被雄伟的山脉环绕。长安的风水格局十分理想,背靠大山(如华山),前方为开阔的平原,水系也十分丰富,尤其是渭水流域。长安的风水学布局中,山脉作为龙脉的象征,山水相依,构成了“藏风聚气”的理想环境,能够为唐朝皇帝提供强大的帝王之气。这种环境为唐朝的建立和初期的强盛提供了强有力的支持。

此外,长安作为都城的设计也遵循了风水中的“乾坤八卦”理论,城市的规划呈现出典型的宫殿布局,符合天地自然的和谐。尤其是宫殿区的风水布局,以皇帝的住所为中心,周围形成了一个完整的气场,使得唐朝在初期能够得天独厚地拥有强大的权势和繁荣的经济。长安的风水不仅影响了唐朝的政治格局,也为文化、经济的繁荣创造了有利的条件。

唐朝皇宫的风水布局与权力运转

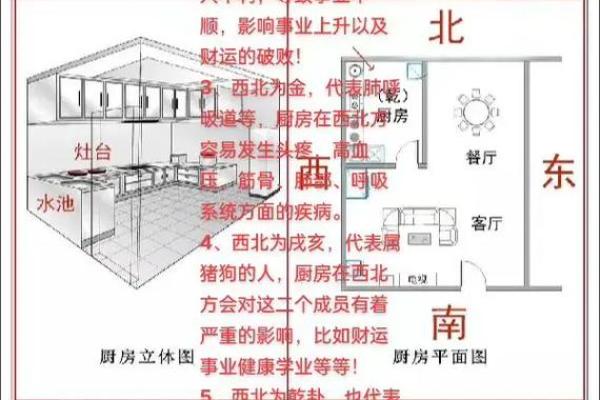

唐朝皇宫的风水布局也极为讲究,宫殿的建造和布局不仅仅是为了显示皇权的威严,更重要的是通过风水的巧妙安排来增强帝王气运,避免不利因素的影响。唐朝的皇宫位于长安城的东部,周围的山脉和水流自然形成了一个“风水宝地”。皇宫的设计依据了古代风水的原则,宫殿的中心位置被严格保留给皇帝的居住区,四周则是贵族、官员的居住区域。这样一来,皇帝的住所始终处于风水的核心位置,象征着权力的中心。

然而,唐朝后期的皇宫并非一帆风顺。随着政权的腐化,风水上看,也出现了诸多不利因素。例如,随着皇宫的扩建和周边环境的改变,风水的气场发生了变化,可能导致了气运的衰退。再者,由于宫廷权力斗争不断,宫殿内外的风水布局也常常被人为干扰,导致气场失调。尤其是唐朝末期,唐朝的统治者对风水的忽视和对宫廷内外政治斗争的过度关注,可能也间接导致了国家的动荡和最终的衰落。

唐朝皇帝的陵寝风水与命运起伏

唐朝的皇帝陵寝位置也常常反映了风水学中对“龙脉”和“地气”的重视。唐朝皇帝的陵墓布局严格按照风水学原理建造,旨在保留皇帝的阳寿和延续皇朝的繁荣。然而,不同皇帝陵寝的风水效果却有所差异,这与他们的命运也有着密切联系。

唐高宗李治的昭陵和唐太宗李世民的昭陵,在风水布局上都堪称一绝,这些陵墓的选址深得天地之气,地理环境优越,能量集中的区域为唐朝提供了强大的支持。然而,唐朝末期的皇帝陵寝往往位置较为偏远,风水效应大打折扣,尤其是唐僖宗、唐昭宗等皇帝的陵墓位置较为疏远,可能也暗示了他们的权力逐渐衰退,国家逐步走向灭亡。

唐朝政治腐化与风水失调

风水学认为,气运的变化往往与环境的变化紧密相关。唐朝在建立之初,长安的风水布局十分理想,皇宫和陵寝的设置也能产生强大的帝王气场。然而,随着时间的推移,唐朝逐渐步入了政治腐化的阶段。风水学中的“气场失调”现象逐渐显现,尤其是在唐朝后期,内部的权力斗争、宫廷内外的动荡以及外敌的入侵,都打破了长安城原本的风水格局。随着政治中心的摇摆不定,唐朝的气场逐渐变弱,最终导致了唐朝的衰落。

唐朝的衰亡不仅仅是因为军事失利和政权更替,也与风水环境的变化密不可分。城市布局的破坏、宫殿权力斗争的加剧、甚至是陵寝的风水走向,都可能是唐朝步入衰亡的一个重要因素。

通过对唐朝风水布局的分析,我们可以看到风水学不仅仅是一门与环境相关的学问,它还深刻影响着一个国家的兴衰。唐朝的兴盛与衰败,既有外部历史条件的作用,也有内部风水布局的影响。而这一切,恰恰折射出古代中国人对于天地气运、自然环境的深刻理解与智慧。