在古代,刑罚不仅仅是用来惩治罪犯的工具,更蕴含着丰富的文化内涵和禁忌。那些触犯皇权、挑战社会秩序的罪犯,往往会在生死边缘徘徊。今天,就让我们一起揭开古代刑罚中的禁忌与生死边缘的秘密。

古代刑罚的禁忌之一是“刑忌夹命”。这一禁忌源于古代的“天命观”,认为刑罚的执行应当顺应天命,不能随意伤害人的生命。因此,在执行刑罚时,有一系列禁忌和规定,稍有不慎,就可能触及天命,引发不可预知的后果。

禁忌一:不得随意处死

古代刑罚中,死刑是最严厉的惩罚。然而,并非所有犯人都能够被判处死刑。根据《周礼》记载,死刑的执行需要经过严格的程序,包括审讯、定罪、上奏皇帝批准等。若官员私自处死罪犯,会被视为大不敬,受到严厉的惩罚。

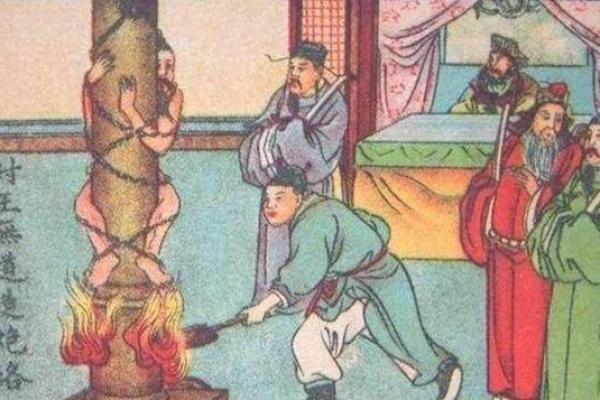

禁忌二:不得滥用酷刑

古代刑罚中,酷刑是常见的手段。然而,酷刑的滥用被视为大忌。因为酷刑不仅会摧残罪犯的身体,更可能引发社会动荡。因此,古代法典中明确规定,不得滥用酷刑,必须根据罪行轻重,依法定罪量刑。

禁忌三:不得违背天时

古代刑罚的执行还受到天时的限制。根据《周礼》记载,死刑的执行不得在夏季,因为夏季是万物生长的季节,杀戮过多会影响自然界的和谐。此外,某些特定的节日和节气也不得执行死刑。

在生死边缘,古代刑罚的执行往往伴随着种种禁忌。以下是一些具体的案例:

案例一:曹操的“七步诗”

曹操的弟弟曹冲因罪被判处死刑。曹操为了考验曹冲的才智,要求他在七步之内作一首诗,否则便处死。曹冲在七步之内完成了《七步诗》,从而免于一死。这个故事体现了古代刑罚中对于智慧和才华的尊重。

案例二:包拯的“斩草除根”

北宋时期,包拯任开封府尹,他严惩贪污腐败的官员。一次,包拯发现一位官员贪污公款,便下令将其处死。在行刑之前,包拯对罪犯说:“今日斩你,乃是为了斩草除根,让你再无贪污之心。”这个故事展现了古代刑罚的严肃性和目的性。

古代刑罚中的禁忌与生死边缘,是古代法律文化的重要组成部分。这些禁忌不仅体现了古代社会的道德观念和价值观,更反映了人们对生命和天命的敬畏。在今天,我们回顾这些历史,不仅能更好地理解古代社会,也能从中汲取智慧,为现代社会的发展提供借鉴。