天干,作为中国古代天文学和历法学中的基础符号之一,不仅具有重要的文化意义,还在古代社会的各个层面发挥着深远的影响。天干的演变与历史发展密切相关,背后蕴藏着丰富的文化传承与智慧。从最初的符号到后来的系统化应用,天干的发展经历了漫长的历史过程。本文将详细探讨天干的起源、演变历程、以及它如何与周易、阴阳五行等传统思想相结合,形成独特的天干文化。

天干的起源与早期演变

天干最早出现在中国的甲骨文中,距今已有三千多年的历史。它的起源与古代的天文学和历法密切相关。在最初的记录中,天干并不是一个独立的体系,而是作为一种符号出现在卜辞和天象记载中。甲骨文中的“天干”一词,字形简约而富有象征意义,体现了古人对天体、自然和人类生活规律的观察与总结。

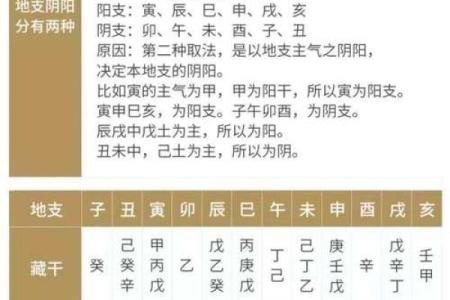

最初,天干并非仅限于十个符号,而是包含了更多的天文现象符号。随着对天体运行规律的深入理解,天干逐渐被简化为十个基本符号,这十个符号便是后来的十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。它们不仅代表着日月星辰的变化,还成为了后代历法、时辰以及命理学中的重要元素。

天干与阴阳五行的关系

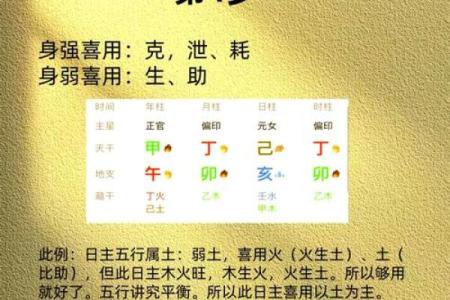

天干的演变不仅与天文学的观察密切相关,它还深深扎根于中国古代的哲学思想中,尤其是阴阳五行理论。在五行学说中,木、火、土、金、水五种元素代表着宇宙的基本力量,而天干的每一个符号都与其中的某一元素相对应。

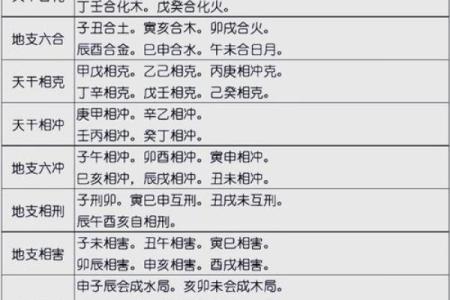

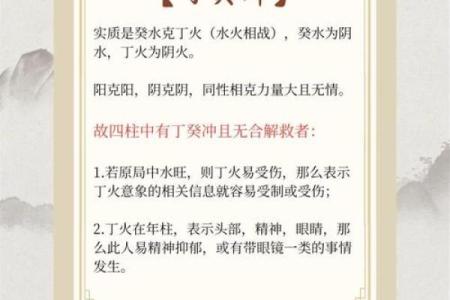

例如,甲、乙两天干代表木,丙、丁代表火,戊、己代表土,庚、辛代表金,壬、癸代表水。通过这种关联,天干不仅能够反映出自然界的变化,也与人类的生辰八字、命运运势等息息相关。阴阳五行的相生相克关系进一步丰富了天干的内涵,使其在中国传统文化中不仅是一个简单的符号系统,更是一个充满哲理的文化符号。

天干的十干配合与历法运用

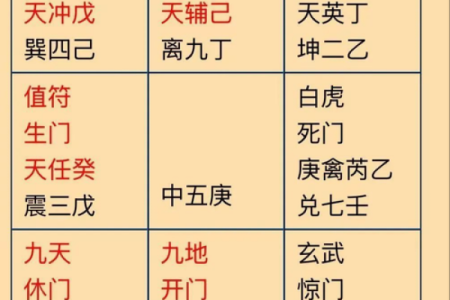

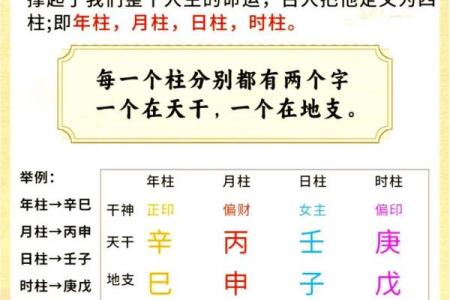

天干的十个符号在中国传统历法中扮演着极其重要的角色,尤其在干支纪年法的运用中。干支是由天干与地支两个系统组合而成,用以纪年、纪月、纪日、纪时。天干与地支的配合形成了六十年一循环的周期,被广泛用于农历、节令、以及命理学的计算中。

在这一体系中,天干与地支的配合不仅标志着年份的变化,还与当时的气候、农事、运势等息息相关。例如,某一年的天干可能是“甲”,地支可能是“子”,这意味着“甲子”年。这种纪年法不仅具有实用价值,还被赋予了深厚的象征意义,标志着一段特定时间段的开始与结束。

天干的文化与命理学的联系

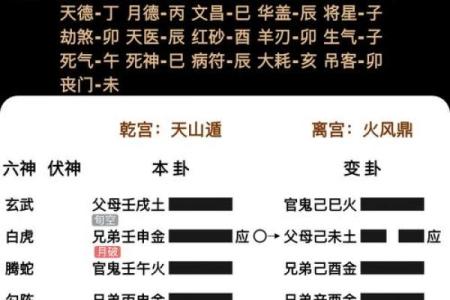

随着天干体系的逐渐完善,它在中国传统文化中占据了越来越重要的地位,尤其在命理学中,天干的作用愈发凸显。八字命理学,是通过个人的出生年月日时的天干地支来推测命运的工具。在这个过程中,天干与地支的相生相克关系被广泛应用于分析个体的性格、运势、事业等方面。

例如,甲木与乙木同属于木类,代表着成长与生发;而甲木与辛金则是木克金的关系,意味着冲突与压力。在命理学中,天干的这些相互关系不仅帮助预测一个人的运势,还能够揭示出他的一生中可能经历的机遇与挑战。因此,天干与命理学的结合,使其成为了解人生、掌握运势的重要工具。

天干在日常生活与文化中的体现

除了在历法和命理学中的应用,天干还在中国的日常生活和文化中发挥着重要作用。从节令到节日,天干的使用贯穿了中国传统文化的方方面面。在许多地方,农历的每个节气和节令都有与天干相配合的传统活动,而这些活动不仅仅是农事的安排,也是人们对自然规律和天命的顺应。

例如,每年的春节前后,人们会根据天干地支来安排祭祖活动,祈求新的一年中吉祥如意、五谷丰登。在一些传统节日中,天干的影响力甚至超出了简单的纪年作用,成为了人们寄托希望与祝福的象征。无论是在命理学的应用中,还是在节令的安排上,天干都是贯穿整个中国传统文化的一条重要脉络。

通过这些方面的分析,我们可以看到,天干作为中国古代智慧的结晶,它不仅仅是一个符号系统,更是一种文化的象征。它承载着天文、哲学、历史、命理等多个领域的深刻内涵,是中华文化的重要组成部分。从最初的简单符号,到今天广泛的应用,天干的演变过程体现了中国古代文化的包容性与深邃性。