天干记年法是中国古代独特的纪年方式之一,它通过天干和地支的组合来标识年份,承载了深厚的文化内涵。天干记年法不仅用于农历纪年,还与风水、占卜、命理等方面息息相关。通过分析天干记年法的起源和应用,我们可以更好地理解这一古老的系统如何影响中国传统文化以及它在现代生活中的实际运用。

天干与地支的起源

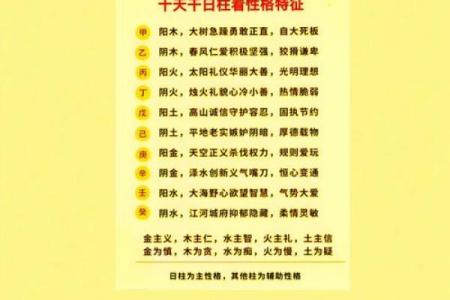

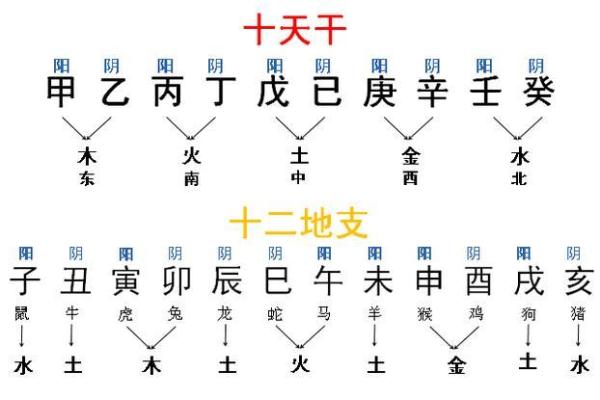

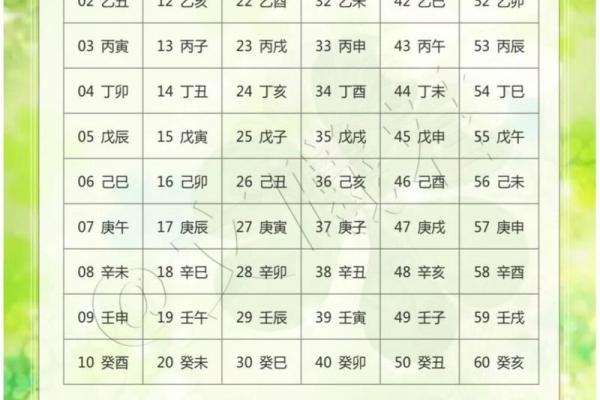

天干和地支,分别由十个天干和十二个地支组成,两者的结合形成了六十年的周期。天干最早起源于古代的五行思想,每一个天干都代表着不同的五行属性——木、火、土、金、水。而地支则与十二生肖、四季变化紧密相关,每一个地支都与一个生肖对应。这种配合不仅体现了自然界的变化,也反映了古人对时间流转的深刻理解。

天干记年法的演变与发展

天干记年法起初只是用于天文和宗教仪式中的日期计算,后来逐渐应用到日常生活中的年、月、日等记时方式。最早的天干地支组合出现在《周易》以及《尚书》之中,记录了天地之气、阴阳之变化。随着时间的推移,这一系统不仅用来记录年份,还逐渐融入了农历、节令等重要的传统习俗当中。直到今天,天干记年法依旧在中国的传统节日、命理学和风水中发挥着不可忽视的作用。

天干记年法的应用

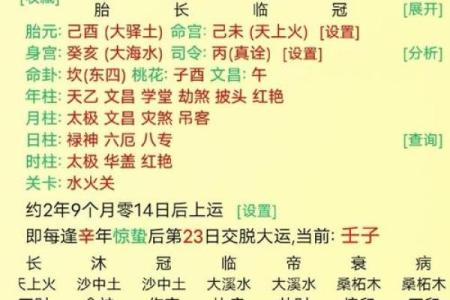

在日常生活中,天干记年法最常见的应用就是用于中国的农历年份标记。每年通过天干地支的组合,例如甲子年、乙丑年等来表示,形成一个六十年一个周期的循环。这种方法不仅仅用于纪年,还涉及到命理学中的“八字”分析,即每个人的出生年份、月份、日子、时辰通过天干地支来预测命运与性格。在风水学中,天干地支也用来推算家居布局、择吉日等,通过这些理论来调节人和自然的关系,达到趋吉避凶的目的。

天干记年法与文化传承

天干记年法不仅是时间计算的一种方式,它还承载了中国传统文化的精髓。每一个天干地支组合背后,都有一段深厚的历史和象征意义。例如,甲木象征着春天的生机与希望,乙木则代表柔和与成长;而丙火则代表夏天的热情与高涨。在文化传承中,这些象征不仅用于纪年,也成为了许多文化活动、节令习俗的重要组成部分。从春节到中秋,从端午到重阳,天干记年法在每一个传统节日中都有着重要地位。

现代社会中的天干记年法

尽管现代社会的时间计算方式已变得更加精确和普及,但天干记年法依旧在某些领域保持着重要的地位。尤其是在传统的风水学、命理学、节令习俗等领域,天干地支的组合仍然是不可或缺的一部分。每当农历新年到来时,人们依然会关注天干地支的变化,进行相关的传统活动。在一些文化活动中,人们还会通过天干记年法来推算未来的运势或做出相应的生活安排。

通过对天干记年法的深入探讨,我们可以看到这一纪年系统不仅仅是古代中国的时间记载工具,它更是承载着丰富文化和哲学思想的载体。从古至今,天干记年法在中国的历史与文化中,始终占据着不可替代的位置。